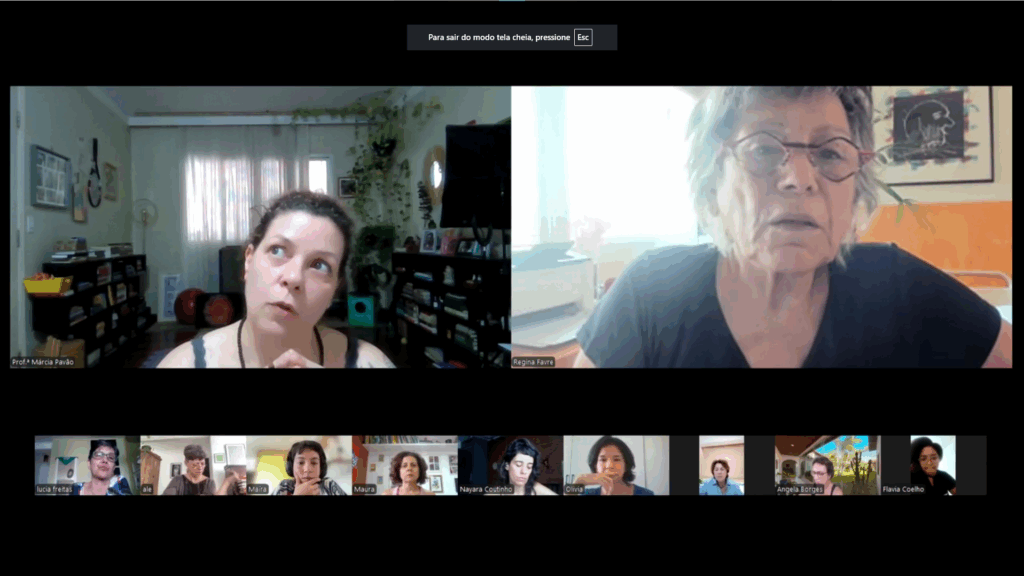

Nos grupos, à medida que vamos tendo retorno de nossas imagens sobre nós e vamos praticando nosso processo de corporificação, podemos ver surgir embelezamento e naturalidade nos corpos. O embelezamento é dado pela naturalidade e funcionalidade que emerge dos corpos nesse tipo de prática. Praticamos nos grupos, agora virtuais, funcionar a partir do nosso presente corporal tal como o vemos e o reconhecemos. Então podemos assumi-lo. Vemos, então, que beleza não é um ideal, mas está diretamente relacionada com os corpos funcionarem bem em seus ambientes, no caso, virtual.

Minha boa relação com a imagem passa pelo meu pai. Meu pai sempre fotografou e filmou na minha infância. Quando eu tinha por volta de cinco anos, ele foi para o Rio de Janeiro e comprou uma câmera 8mm. Passou então a filmar o nosso cotidiano, nossa rua, os vizinhos, a praia quando a gente tirava férias, aniversários. Eram dois minutos em cada rolinho que ele mandava revelar nos Estados Unidos. E quando voltava a revelação pelo correio, meses depois, chamavam-se os vizinhos para o “cineminha” em casa de noite. Minha mãe fazia um bolo e todo mundo vibrava assistindo cenas da nossa vida na parede da sala de jantar… olha fulano!… passa de novo, passa de novo!… Um cheiro inesquecível enchia a sala da lâmpada esquentando a pintura do projetor.

A fotografia sempre foi muito importante para mim. Minha avó, que morava com a gente, veio da Bahia. Deixou a vida dela para trás e trouxe o que pôde nas malas: restos da casa, roupas, a camisinha de batizado do meu pai, a escritura da casa vendida, milhões de coisas. O guarda-roupa dela era um verdadeiro brechó. Abria-se a porta e aquele mundo dela emergia invadindo a imaginação da gente. Ali tinha santinho, santinho de missa de sétimo dia de um e de outro parente, fotos de família, uma misturança. Eu não sabia quem era parente; quem era santo; quem era morto; não sabia quem era quem. Ela me deixava brincar com aquilo tudo tardes inteiras. Eu ia para o quarto dela e brincava. Botava as fotos, botava os santos todos pelo quarto montando um mundo. Era a Bahia que revivia naquele mundo imaginário. E ela contava histórias sem fim. Parentes se tornavam absolutamente reais com seus corpos e expressões. Ela era exímia em contar histórias, indo do drama ao cômico, das mortes terríveis aos pequenos acontecimentos do dia a dia. A saudade fazia dela uma grande contadora de histórias.

Essa presença das fotos foi sempre muito forte para mim. Aprendi cedo a gostar de imagens. Tios gostavam de fotografar. Era a influência da fotografia americana com o valor da pessoa cotidiana, da pessoa normal com sua expressão natural, nesse tipo de fotografia não posada, muito diferente da nossa tradição da imagem evidentemente copiada da tradição europeia até que esta fosse substituída pela imagem americana.

Podemos reconhecer a influência desse tipo de fotografia no nosso trabalho aqui, desse olhar que passa pelo olhar do meu pai e por essa cultura Kodak. Na memória mais antiga de imagens da minha casa também estão os livros de medicina do meu pai, que se misturavam com exemplares da revista Life dos tempos da Segunda Guerra na estante da sala. Eram fotos de soldados, de cidades europeias arrasadas, de judeus nos campos de concentração, de pilhas de cadáveres nus misturados com os corpos daqueles livros de patologia clínica do meu pai onde sobressaíam peitos com tumor, línguas estouradas, bocetas horríveis, despertando terrivelmente minha curiosidade.

Foi assim que entrei em contato com corpos que traziam histórias vividas, exercendo um certo olhar que me evoca a presença do meu pai. Mas esse gosto de mexer diretamente com imagens reencontrei nos 15 anos que frequentei o ambiente Keleman. Esse tipo de imagem americana que eu amava, encontrei em Berkeley. Havia lá brechós onde se podiam encontrar todos os elementos do imaginário americano em nós: brinquedos, roupas e velhos eletrodomésticos em meio a bacias e bacias de fotos, instantâneos da vida das pessoas anteriores aos anos 40. Era a cara das fotos que tínhamos na nossa casa. Comprei, naquela época, muitas dessas fotos, fotos de vidas normais, do menino com o cachorro, da criança na banheira, das irmãs mostrando a roupa que se acabou de costurar, cenas de um cotidiano absolutamente banal. Eu amava essas fotos. Vi também, nessa época, uma exposição que encheu o SFMOMA dessas fotos caseiras, chamadas snapshots, em todas as paredes, em todos os andares.

Keleman tinha também esse gosto pela imagem, no caso, pela videogravação caseira. Sempre encontrei no mundo dele esse tipo de imagem despojada, que tem sua origem na Kodak. A facilidade tecnológica trazida pela Kodak abriu para todas as pessoas a possibilidade de serem artistas no próprio cotidiano. Keleman praticava esse tipo de imagem e me encantava, ao participar dos seminários dele, interagir com ele nesse trabalho em que o pensamento se dá através da imagem, de as pessoas poderem se ver no monitor de TV sempre presente em sua sala de grupo, captarem conceitos e se trabalharem através desse monitoramento pela imagem. Como nós, nos grupos online, tantos anos depois, fazemos no zoom. Fui me apropriando dessa forma de trabalhar e complexificando-a. Mas ter (re)encontrado nele o gosto parecido com o gosto de meu pai foi muito forte para formatar e confirmar meu olhar nessa maneira de pensar, trabalhar e ensinar a ver nas imagens as histórias das vidas e seus mundos.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.